Imagen de elaboración propia con ayuda de inteligencia artificial

Por Andrea Sofía Mazariegos*

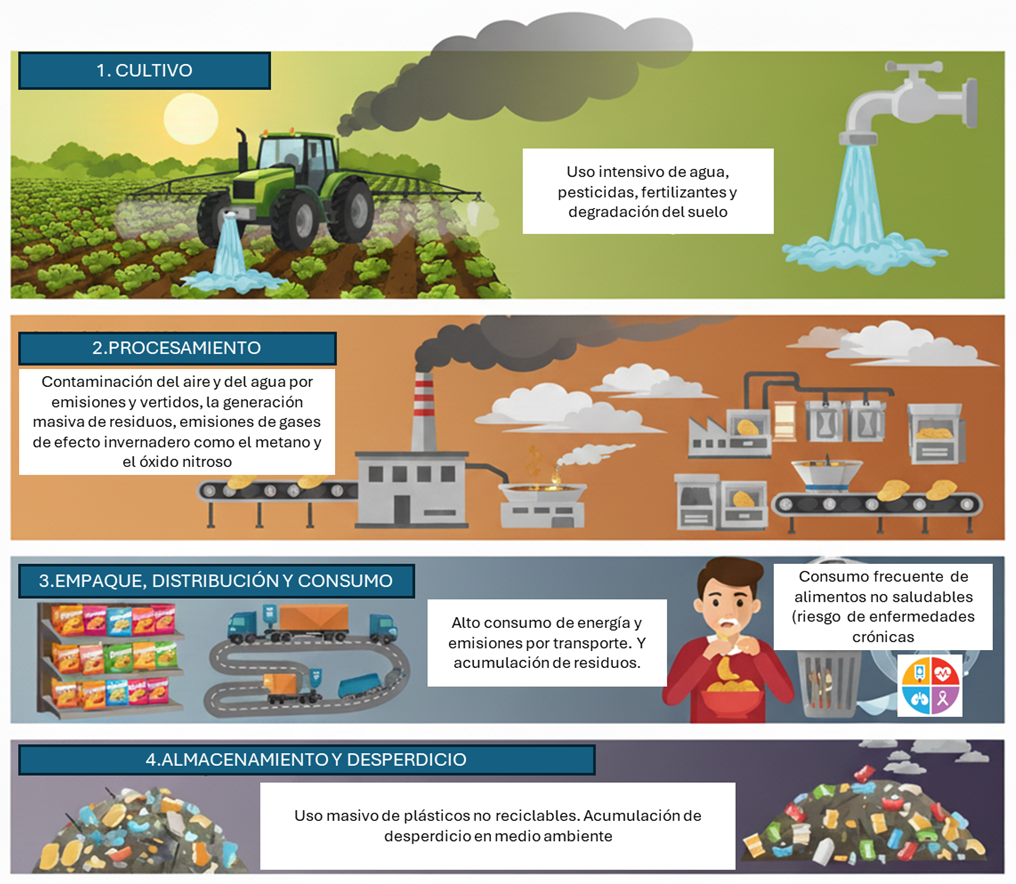

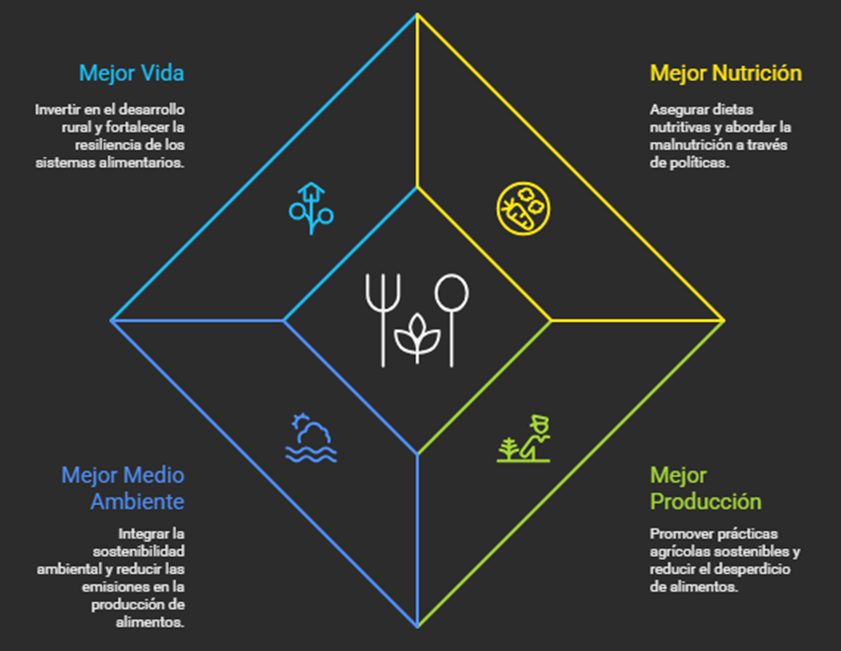

El Día Mundial de la Alimentación fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1979 y se celebra cada 16 de octubre. Esta fecha se articula en torno a la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios para alcanzar cuatro objetivos clave relacionados para conseguir mejoras en la producción, nutrición, en el medio ambiente y promover mejores condiciones de vida sin dejar a nadie atrás ver (Imagen 1).

Imagen 1. Estrategias para sistemas alimentarios sostenibles

Fuente: (Marco estratégico 2022-2031, FAO 2021)

Este día constituye un llamado a la acción global para que todos los sectores —desde los gobiernos hasta los consumidores— trabajen hacia un futuro en el que la salud de las personas y la del planeta estén intrínsecamente ligadas a una mejor alimentación. En este marco, se enfatiza la importancia de elegir dietas saludables que incluyan frutas, verduras, legumbres, nueces y cereales integrales (FAO, 2021).

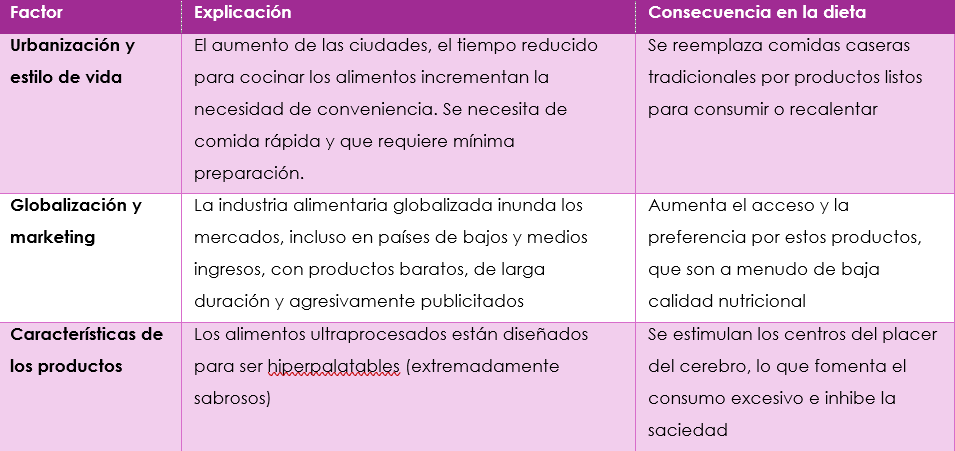

Sin embargo, en Guatemala esta realidad dista mucho de alcanzarse, debido a la persistencia de la desnutrición crónica en menores de cinco años —la más alta de América Latina—, aunada a una creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta. Según la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil se mostró que para 2015, cinco de cada diez mujeres en edad fértil presentaban ya sea sobrepeso u obesidad (ENSMI, 2015). De acuerdo con el informe de la línea de base de la iniciativa Gran Cruzada Nacional por la Nutrición del gobierno pasado, realizada en el año 2021 contempló una muestra a nivel nacional de mujeres en edad fértil que mostró una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 58.6%, siendo 64.7% en áreas urbanas y 55.7% en el área rural (SESAN, INCAP, & INE, 2022). Esta problemática se explica por el proceso de transición nutricional, caracterizado por un cambio acelerado en los patrones de consumo. En el cual se observa un deterioro en el cultivo y consumo de alimentos frescos y mínimamente procesados que tradicionalmente conformaban las dietas locales, y se introducen alimentos de una “dieta globalizada”, basada en productos de bajo costo, altos en calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares, y fuertemente publicitados. Esta transición nutricional y la consecuencia en los cambios de dieta ha sido explicada por los siguientes factores:

Tabla 1. Factores de la transición nutricional

Fuente: (Popkin, 2020)

Dentro de los alimentos de la dieta globalizada que se han introducido al patrón dietético, podemos

mencionar a los alimentos ultraprocesados (UPF), caracterizados por ser productos con alto contenido de grasas, calorías y azúcares elaborados industrialmente y compuestos por ingredientes que no se encuentran comúnmente en la cocina. Se diferencian de otros alimentos procesados por el uso intensivo de procesos industriales y aditivos, lo que da lugar a productos convenientes, estables y de bajo valor nutricional. Ejemplos comunes incluyen snacks o “chucherías”, dulces o saladas, bebidas con azúcar añadida, sopas instantáneas y carnes precocidas listas para el consumo (Ludwig,2025).

Un estudio reciente de revisión epidemiológica de paraguas (umbrela review en inglés) evaluó y actualizó la evidencia existente para las asociaciones entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la salud humana, el cual reportó que el consumo de alimentos ultraprocesados se ha asociado consistentemente con un mayor riesgo de efectos adversos para la salud. En el 71% de los 45 parámetros analizados, abarcando mortalidad, cáncer y salud mental, respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal y metabólica. La evidencia más sólida mostró vínculos directos con la mortalidad relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.

Además, se documentó la relación entre un alto consumo de ultraprocesados y mayores riesgos de ansiedad, depresión y alteraciones del sueño (Lane et al., 2024). Otro estudio exploratorio en hogares con al menos un niño con desnutrición crónica en seis municipios de Guatemala de los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango mostró un consumo importante de embutidos, comida frita local, snacks dulces y saladas, destacando que todos los hogares consultados de dichos territorios tuvieron un consumo de bebidas gaseosas mayor al 60% (Mazariegos, s.f.).

Por otro lado, la producción de alimentos ultraprocesados está estrechamente vinculada a la destrucción de la agrobiodiversidad. Se estima que estos productos son responsables de entre el 36% y el 45% de la pérdida total de biodiversidad y contribuyen significativamente al uso de recursos finitos: entre el 17% y el 39% del consumo total de energía, hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una cuarta parte del uso total de agua. Los ingredientes que los componen provienen, en gran parte, de monocultivos de alto rendimiento, como la palma africana (Leite et al., 2022).

El aceite de palma africana, presente en aproximadamente la mitad de los alimentos y productos de consumo cotidianos —desde snacks hasta cosméticos—, es actualmente uno de los aceites vegetales más utilizados en el mundo. Su producción global aumentó de 15 millones de toneladas en 1995 a 66 millones en 2017. Esta expansión se explica por su alto rendimiento, casi cuatro veces superior al de otros aceites, con costos de producción similares (Solano, 2010).

En Guatemala, el cultivo de dicho producto se ha vinculado directamente con la pérdida de bosques y cambios en el uso del suelo. Entre 2010 y 2020 se establecieron 92,636 hectáreas de palma, de las cuales 15,187 hectáreas (16%) se plantaron en áreas previamente cubiertas por bosques o con predominio de árboles. Esta alteración es relevante en el contexto climático, ya que los bosques primarios mantienen un balance de carbono prácticamente neutro, y su eliminación impacta negativamente en la calidad del agua y los ecosistemas. Además, la expansión del cultivo ha generado la eliminación de cobertura boscosa remanente, la degradación de recursos naturales, el drenaje de humedales y la fragmentación de hábitats, con la consecuente pérdida de biodiversidad. (Hurtado, 2008; Hurtado, 2024).

La necesidad de regular el consumo de alimentos ultraprocesados es imperativa, dado el daño dual que ejercen sobre la salud humana y la sostenibilidad ambiental, haciendo de ellos productos fundamentalmente insostenibles. Dado que los alimentos ultraprocesados son superfluos a las necesidades humanas básicas, su degradación ambiental es evitable, lo que proporciona un sólido fundamento para que el Estado implemente acciones como la Iniciativa de Ley 5504, que busca proteger el derecho a la salud a través de la promoción de advertencias nutricionales obligatorias y la regulación de la publicidad. Dicha iniciativa propone un marco de promoción y educación nutricional liderado por el MSPAS, exigiendo la enseñanza de guías alimentarias actualizadas en todos los niveles educativos. Regula los alimentos preenvasados utilizando el modelo de perfil de nutrientes para determinar la obligatoriedad de sellos de advertencia octogonales frontales. Los productos con cuatro o más sellos enfrentan una restricción estricta de publicidad dirigida a menores, prohibiendo el uso de figuras atractivas o regalos. Finalmente, se imponen medidas fiscales progresivas (del 10% al 35% del costo) sobre los productos con sellos, con el fondo recaudado destinado a salud preventiva y la prohibición de grasas trans en la producción (Congreso de la República de Guatemala, 2018). Ver Imagen 2.

Imagen 2. Componentes de la Iniciativa 5504 “Ley de Alimentación Saludable”

Fuente: Congreso de la República de Guatemala, 2018

La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación no debe limitarse a un acto simbólico, sino asumirse como una oportunidad para repensar la forma en que producimos, distribuimos y consumimos los alimentos en Guatemala. El país enfrenta una doble carga de malnutrición —desnutrición crónica infantil y creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos—, reflejo de un sistema alimentario desigual y en transición, donde los alimentos ultraprocesados desplazan progresivamente los productos frescos y tradicionales. Frente a este escenario, es urgente fortalecer las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional desde un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, que reconozcan la interdependencia entre salud humana, equidad social y conservación ambiental. Promover dietas saludables y culturalmente pertinentes, revitalizar la producción local de alimentos diversos y

rescatar el valor nutricional de las dietas tradicionales como estrategias para mejorar la salud además para proteger la agrobiodiversidad y los medios de vida rurales. En última instancia, aunque la decisión del consumo de alimentos esta influenciada por distintos factores, transformar la alimentación en Guatemala implica reconocer que cada elección alimentaria es también una decisión ambiental, social y de salud pública. Avanzar hacia un futuro alimentario justo y sostenible requiere del compromiso articulado entre la ciencia, las políticas públicas y las comunidades, para que el derecho a una alimentación adecuada deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible para todas las personas.

Referencias

*Investigadora del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA)

![]()