Imagen tomada de Plaza Pública

Por María Frausto*

El 18 de septiembre fue designado como día internacional de la igualdad salarial. El propósito de esto es hacer un llamado para que los países aumenten los esfuerzos para cerrar las brechas que, por diferentes motivos vinculados con la discriminación, todavía persisten.

La igualdad salarial es un derecho garantizado por la normativa internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23; Convenio 111 de la OIT, sobre igualdad y no discriminación en el empleo u ocupación ratificado por Guatemala) así como por la legislación nacional (Constitución Política artículo 102 y Código de Trabajo, artículo 89)

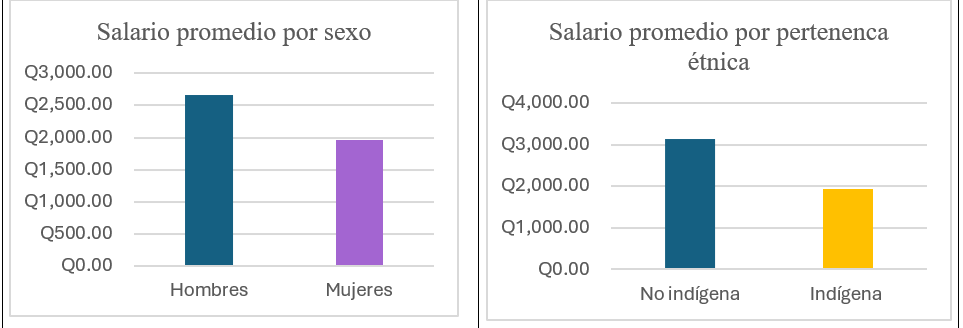

En el caso del salario, la discriminación, entendida como la falta de igualdad de oportunidades o de trato, se produce cuando dos personas que tienen el mismo o similar tipo de ocupación, funciones, responsabilidades, nivel de calificación etc., reciben pagos diferentes debido a su sexo, pertenencia étnica, color de piel, religión, nacionalidad, estado civil, edad, etc. Un reciente estudio (Díaz y Durán, 2025) señala que, en Guatemala, a nivel nacional el salario promedio que reciben las mujeres es alrededor del 26% menos que el percibido por los hombres. En el caso de la población indígena sus ingresos salariales son, en promedio, menores en un 38% respecto a los de la población no indígena (Grafico 1).

Gráfico 1. Diferencias salariales en Guatemala, según algunas características de la población ocupada

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Díaz y Duran (2025)

Se han realizado diversos estudios en el país, sobre desigualdades salariales a lo largo del tiempo; entre estos se pueden identificar los de Huard (2003), Frausto y Zapil (2014), Villeda Guerra (2018) y Díaz y Durán (2025). Los hallazgos de estos demuestran que, en el caso de las mujeres tales desigualdades no pueden ser explicadas por las características de las personas (lo que se suele denominar capital humano y que por lo general está representado por el nivel de escolaridad y la experiencia en el trabajo), sino que en buena medida son atribuibles a la discriminación existente en el mercado de trabajo. En cambio, en el caso de la población indígena el estudio de Díaz y Durán indica que el 75% de la desigualdad identificada se explica por las diferencias en educación y experiencia, y el otro 25% se debe a la discriminación.

Lo anterior indica que la población indígena enfrente obstáculos adicionales antes de llegar al mercado laboral, pues tienen una mayor dificultad de acceso al sistema educativo, lo que tiene repercusiones posteriores en sus posibilidades de obtener un trabajo de calidad. En ese sentido, el estudio de Frausto y Zapil profundizó en cómo la discriminación por razones de género y étnicas se refuerza entre sí. Entre sus hallazgos indica que, aunque las mujeres jóvenes del área rural han alcanzado un mayor grado de escolaridad respecto a las mujeres adultas, eso no les garantiza el acceder a trabajos mejor remunerados. En especial, las mujeres jóvenes indígenas del área rural enfrentan las peores condiciones salariales respecto a: a) las mujeres jóvenes no indígenas, los hombres jóvenes indígenas y los hombres jóvenes no indígenas.

Cabe aclarar que la persistencia de la desigualdad salarial (o discriminación) no es un tema exclusivo de Guatemala. A nivel global, el Informe Mundial sobre Salarios 2024-2025: ¿Está disminuyendo la desigualdad salarial en el mundo? (OIT, 2025: xvii) indica que:

Al estimar la brecha salarial de género en los distintos deciles de la distribución salarial, se constata que los hombres ganan más que las mujeres en todos los grupos de países por nivel de ingreso y en toda la escala salarial.

Asimismo, de acuerdo con dicho Informe, en los países de ingreso mediano bajo y mediano alto, la brecha salarial de género aumenta en el extremo inferior de la distribución y disminuye en el extremo superior. En cambio, en los países de ingreso alto, la brecha salarial de género tiende a ser menor en el extremo inferior de la distribución salarial respecto a la superior.

Además de la discriminación en el mercado de trabajo, las brechas o desigualdades salariales de género también tienen otras explicaciones de carácter más estructural. Entre otras, destacan:

El reto para terminar con la desigualdad salarial es muy grande. Sin embargo, es necesario avanzar en ese camino para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras. Ese es un paso necesario en la construcción de una sociedad más inclusiva. Y en ese esfuerzo la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (instancia liderada por la OIT, la OCDE y ONU Mujeres, puede ser un aliado estratégico de los gobiernos, trabajadores y empleadores en la formulación de políticas y estrategias de cara a ese objetivo.

Referencias

Díaz, G. y Durán, M. J. (30/0/2025). Un mercado laboral discriminatorio. En Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/ensayo/ensayo/un-mercado-laboral-discriminatorio.

Frausto, M. y Zapil, S. (2014). Los límites del éxito educativo. En Ascensio, R. y Trivelli, C. (Eds.) La revolución silenciosa. Mujeres rurales jóvenes y sistemas de género en América Latina. Lima: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Huard, A. (2003). La brecha salarial entre mujeres y hombres en Guatemala. Revista de Estudios Sociales 70, 109-131.

Villeda Guerra, S. M. Brecha salarial entre mujeres y hombres en Guatemala. Revista Académica ECO (2019) 20: 51-65.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2025). Informe Mundial sobre Salarios 2024-2025: ¿Está disminuyendo la desigualdad salarial en el mundo? Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

*Investigadora del departamento de Ciencias Económicas, Instituto de Investigación de Ciencias Socio Humanísticas (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar.

![]()