Fotografía tomada por Ajpub García

Por Candelaria López* y Ajpub García**

Ri kik’ask’atem kichuq’ab’ ri aj waralik taq tinamit

Ronojel junab’ k’o jun q’ij kna’tajisax kiq’ij konojel ri aj waral taq tinamital, rumal k’uri’ kqana’taj apanoq jas k’u kuwachij wa’ we jun q’ij chi kiwach. La konojel k’u ri aj waral winaqib’ keta’m jas kna’tajisax pa we jun q’ij b’elejeb’ rech ri ik’ agosto. Wene keta’m we ne maj, xa k’u ya’talik chi pa we jun q’ij ri’ kchomaxik kna’tajisaxik jasub’e’al ri kik’aslemal we taq tinamit, jas keriqitaj wi jas tajin kub’an ri q’atb’al tzijrech qas tzij kya’ kiq’ij ri jalajoj taq taqanel tzij ri kakisuj ri kitob’anem rech qas tzijk’o rutzil ri kik’aslemal konojel ri aj waralik tinamit.

Ronojel ri jalajoj taq kib’anob’al are uk’u’x are uchuq’ab’ ri kik’oje’ik ri kib’inikkisilab’ik, ri kina’oj ri kichomab’al. Ronojel ri kib’anob’al k’o uki’il uqusil are chi’ kkiya’ ub’ixik utzijol pa ri kich’ab’al. Rumal k’u ri’ ri jalajoj taq aj waral ch’ab’alya’talik ketzijob’exik ketatab’exik pa ri jalajoj taq kitinamital.

Ya’talik chi ri e uwinaqil ri aj waral ch’ab’al kech’aw pa ri kich’ab’al kuk’ ri e kachwinaq e kach komon. Ri qas kuto are kb’an ch’awem xaq jawi chi’, ma k’o ta k’ixkb’an ch’awem pa ri aj waral ch’ab’al pine’ k’o winaqib’ utz ta kkito utz ta kkina’o, jacha ri xk’ulmataj ruk’ ri nan Bertha Zapeta nimak’amol b’e, xetzelax uwach rumaljun mu’s kukoj rib’ nim upetik. Ma kqaxe’j ta qib’ chi kiwach le winaq la’, xa chiqaya’nim kiq’ij nim kichuq’ab’ le jalajoj taq ch’ab’al xaq pawi kojriqitaj wi, ma ya’tal tajkojmemrisax rumal kojch’aw pa ri qach’ab’al

Rumal ri’ ya’talik amaq’el kqach’o’jij kya’ kiq’ij kichuq’ab’ ri aj waral taq ch’ab’al,sib’alaj rajawaxik kya’ kiq’ij pa ronojel taq ri k’olib’al jacha taq ri k’ayb’al, ri tyox ja, rich’uti’n xuquje’ ri nimaq taq tijob’al, ri q’atb’al tzij, ri nimaq taq jayb’al kech yab’ib’, pa taq ri b’e, xa ne jawi keriqitaj wi ri winaqib’. Rech kya’taj wa’ rajawaxik kch’o’jixikrech kya’ kiq’ij ri taqanel taq wuj ri ketoq’en kech ri jalajoj taq ch’ab’al.

Rajawaxik kch’o’jix ronojel ri ya’tal chi ke ri aj waralik winaqib’, ma xa ta kb’an k’exchi ke, ma xa ta kq’atux kib’e rumal kkich’o’jij saqil ub’e ri kik’aslemal, Rumal ri’ sib’alaj kajawax ri k’amoj ib’ chi kixo’l xuquje’ kajawax ri utob’anik ri q’atb’al tzij rechkb’an tzijonem pa junamam kuk’ ri jalajoj taq komon rech kjam saqil ub’e rikik’aslemal ri aj waralik taq tinamital, kjam saqil ub’e ri jalajoj taq kib’anob’al.

No es que las piedras sean mudas; sólo guardan silencio (Humberto Akabal)

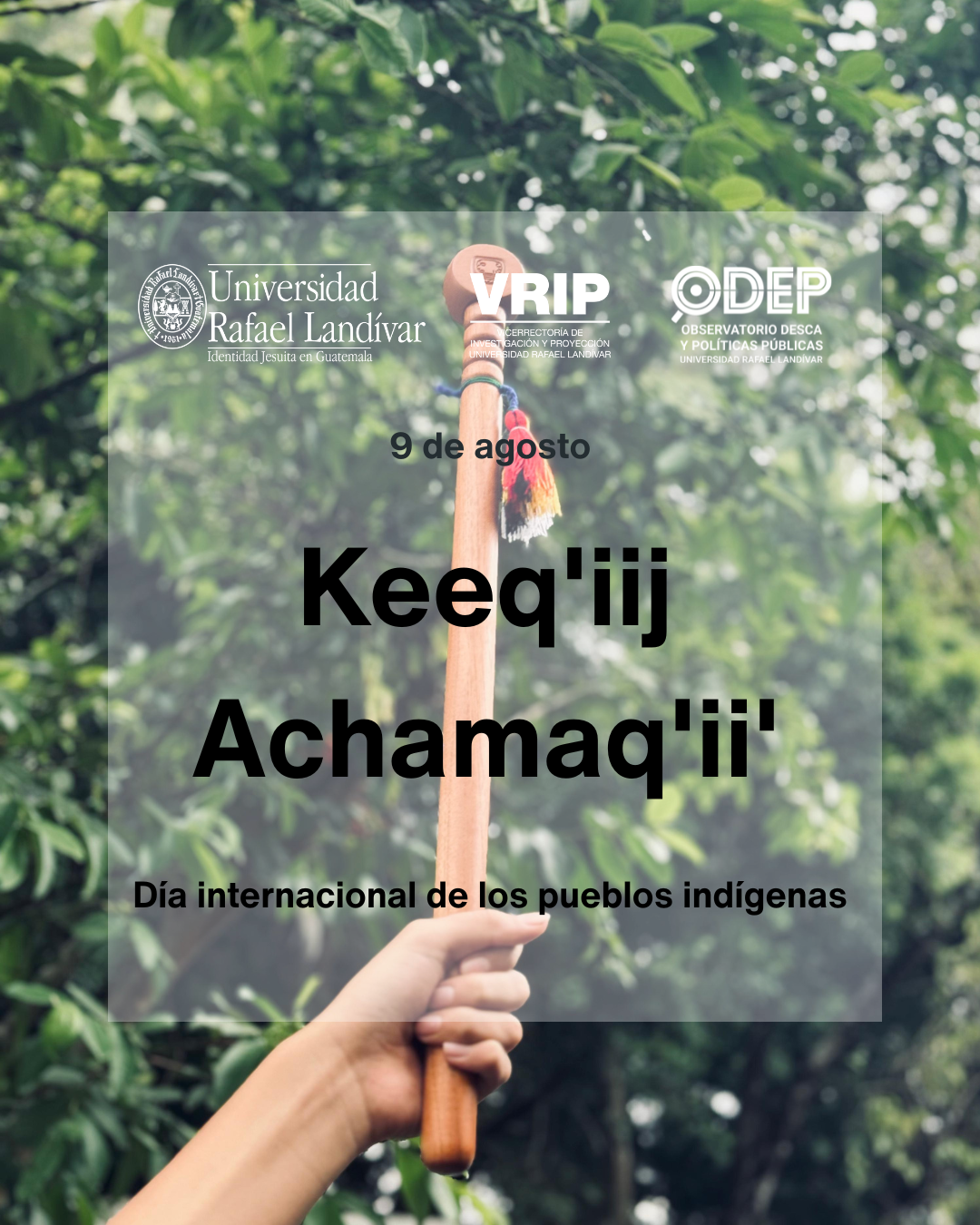

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto cabe preguntarse: ¿Qué significa esta fecha para los pueblos indígenas? ¿Es realmente conocida por todas las comunidades o ha quedado relegada a ciertos ámbitos académicos y políticos? Es una fecha que implica profundos cuestionamientos y múltiples respuestas desde diversas perspectivassobre la realidad lingüística y cultural de los pueblos.

Es un día que debe aprovecharse para cuestionar los paradigmas coloniales que han agredido la dignidad de los pueblos durante siglos. No solo se trata de hablar de la diversidad cultural y lingüística del país, o de recordar que en Guatemala coexistimos varios pueblos, sino de romper esquemas de pensamiento que mantienen ideas y prácticas racistas en los ámbitos públicos y privados.

También, es un día para recordar las luchas de los pueblos y su resistencia. Luchas que se organizan desde el seno de las comunidades en donde se dialoga y se busca consenso por medio del idioma como vehículo principal de comunicación. La resistencia de los pueblos es la fuerza que los mantiene y continuar alzando la voz para exigir al Estado que haga cumplir sus derechos legítimos que les han sido vedados por siglos. Que la inclusión sea realmente un hecho y no solo respuesta a favoritismos o folclorizar el sentir de los pueblos.

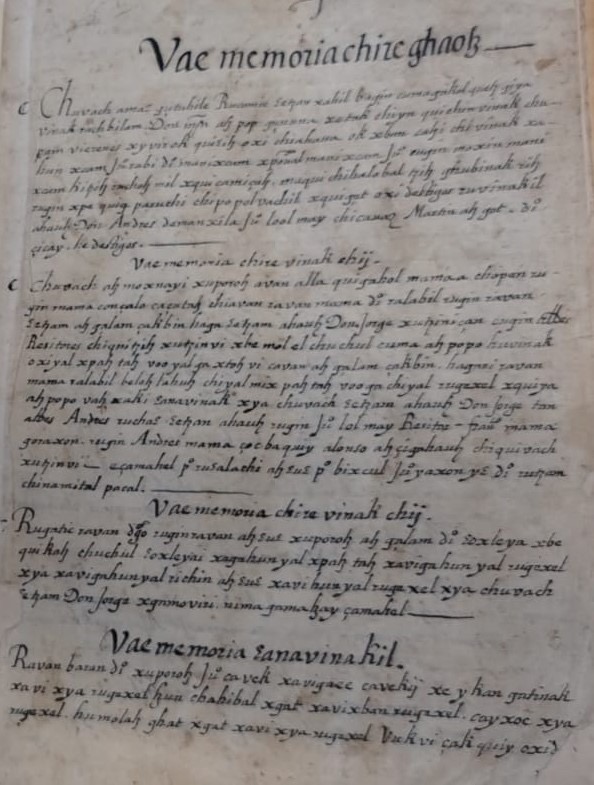

Imagen tomada por Ajpub García

El artículo 13, numeral 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que «Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos» (Naciones Unidas, 2007).

Justamente, la trasmisión cultural hacia las nuevas generaciones es uno de los grandes desafíos actuales, principalmente el mantener los distintos idiomas, los cuales son una de las mayores fuerzas de los pueblos para expresar y transmitirsus pensamientos, sentimientos y prácticas artísticas, agrícolas y gastronómicas.Aunque esta ardua tarea recae principalmente en las propias comunidades indígenas, no se debe prescindir de la responsabilidad del Estado a través de sus tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), y en particular, de algunas instancias rectoras, como la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, así como de las universidades públicas y privadas.

Es importante recordar la pérdida creciente de los idiomas mayas, por lo que adquiere relevancia denunciar y transformar este problema. Ante ello se deberían impulsar con fuerza procesos de revitalización de los idiomas indígenas a través de la promoción de la educación bilingüe, la documentación de la historia oral de los pueblos y la apertura de diálogos en idiomas nacionales en diversos ámbitos y a través de distintos medios. Este tipo de acciones debe ir acompañado de un programa de sensibilización de la riqueza lingüística en el país, pero no desde perspectivas folcloristas ni mucho menos desde prejuicios raciales. Finalmente, es necesario hacer valer la Ley de Idiomas Nacionales, según la cual el idioma de cada comunidad lingüística es oficial en su territorio.

El idioma no solo es un medio de comunicación, es el vehículo de transmisión intergeneracional de la historia y la identidad cultural. Los idiomas indígenascontienen conocimientos profundos, visiones particulares del mundo, pensamientos y emociones que no pueden expresarse ni traducirse con exactitud en otras lenguas o contextos culturales. Por ello resulta penoso que las nuevas generaciones estén perdiendo su lengua a causa de la asimilación forzada como consecuencia del racismo, así como por la migración nacional e internacional.

Pese a ello, la resistencia lingüística y cultural sigue viva y un ejemplo de ello se mostró el 25 de junio cuando la funcionaria Bertha Zapeta, viceministra de Protección Social, utilizó su idioma k’iche’ en una reunión sostenida con los integrantes de la comisión de desarrollo social del Congreso de la República. Ante los cuestionamientos que el diputado Sergio Enríquez, presidente de la comisión,le estaba haciendo a la funcionaria, le pidió que se dirigiera al pueblo de Sololá. La viceministra dirigió su mensaje a la comunidad maya en el idioma k’iche’. Estoincomodó al diputado exigiéndole que hablara en español, porque era una falta de respeto expresarse en un idioma que él no entendía. La actitud del legislador deja en claro el arraigo del racismo estructural en Guatemala. Este racismo estanca el cumplimiento de los derechos de los pueblos.

Imagen tomada por Ajpub García

Otro ejemplo de resistencia de los pueblos indígenas es la lucha que surge frente a diferentes casos en la comunidad, como situaciones de defensa del territorio ante los cuales la comunidad se reúne para la búsqueda de soluciones. Esas reuniones se hacen acompañados del liderazgo de las autoridades comunitarias y desde el idioma como elemento identitario. De aquí la importancia de hacer cumplir el uso oficial del idioma en su territorio en todos los ámbitos públicos y privados dado que la comunidad tiene el derecho de ser atendido en su idioma ante diversas circunstancias que requieran de la atención de las entidades públicas como la escuela, la alcaldía, los centros de salud, el juzgado, entre otros.

La atención con pertinencia lingüística y cultural en los diversos espacios públicos es sumamente importante dado que muchas veces el trabajador o servidor públicoaún desconoce la realidad diversa del país. Muy necesario la formación del servidor público para hacer cumplir lo que mandata la Ley de Idioma Nacionales, normativa que sigue teniendo debilidades en su cumplimiento.

Las expresiones de lucha y de resistencia cultural se fundamentan en el pensamiento maya para el cual todo lo que rodea es elemento vivo y sagrado vital para la vida comunitaria. Y todo ello cobra sentido solamente expresado desde el idioma por lo tanto las luchas por la reivindicación son en materia de todos los elementos culturales y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la autodeterminación.

Para Guatemala y los pueblos originarios, el 9 de agosto implica no solo reconocer los avances en materia de pueblos indígenas, dar a conocer su pensamiento, sus aportes a la ciencia y a la preservación de los recursos naturales, visibilizar su resistencia lingüística y cultural, su diversidad sino también denunciar los constantes atropellos y las persistentes brechas de desigualdad social, cultural, lingüística, educativa y sanitaria que los afectan. Por ello, más que una celebración, este día debe ser un llamado a la acción, a abrir puertas al diálogo entre las entidades del estado y las comunidades, y a construir agendas que respondan verdaderamente a sus necesidades.

El Estado debe atender las demandas de los pueblos indígenas con compromisos permanentes, acciones concretas y protección de sus derechos culturales, lingüísticos, educativos, sociales y políticos, así como el respeto a sus formas propias de organización. Toda la normativa nacional e internacional sobre pueblos indígenas debe cumplirse, pero las instituciones estatales se mantienen sin la voluntad política para hacerla cumplir y las organizaciones políticas indígenas se encuentran muy debilitadas. La memoria viva de los pueblos originarios exige justicia lingüística y cultural.

Referencias

Poemas de Humberto Ak’abal (s.f). https://www.poemasde.net/poemas-de-humberto-akabal/

Naciones Unidas (2008). Declaración de las Nacionales Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 2007.

Unesco. (s.f). Día internacional de los pueblos indígenashttps://www.unesco.org/es/international-day-worlds-indigenous-peoples

*Investigadora del instituto de investigación en Ciencias Socio Humanistas (ICESH) del departamento de ciencias humanísticas.

**Investigador del instituto de investigación en Ciencias Socio Humanistas (ICESH) del departamento de ciencias humanísticas.

![]()