Foto de portada: Gabriela Dávila, realizando muestreo de macroinvertebrados acuáticos en el Departamento de Jalapa.

Por Carmen María Sierra Lemus*

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la niña en la ciencia, declarado en el 2015 por las Naciones Unidas para reconocer el rol crítico de las mujeres en la ciencia y la tecnología. En mi experiencia y la de otras científicas, hacer ciencia en Guatemala es difícil en general, y ser mujer conlleva dificultades extras. Sin embargo, insistimos, resistimos, y crecemos en los espacios científicos ¿Por qué vemos valor en hacer ciencia como mujeres en Guatemala? La ciencia no es la única forma de crear conocimientos útiles, y más bien en ocasiones aporta a las múltiples crisis colectivas a las que nos enfrentamos ¿qué nos motiva a dedicarnos a crear conocimientos y a apostarle a hacer ciencia en nuestro contexto socioecológico? ¿Por qué conmemorar este día? Voy a tratar de atender estas preguntas reflexionando sobre qué es la ciencia a la que alude esta celebración, cómo es hacerla, en qué condiciones, además de identificar las dificultades y oportunidades que representa ser mujer en la ciencia en Guatemala.

Desde una definición básica, la ciencia puede entenderse de dos formas: como cuerpo de conocimientos sistematizados y estructurados específicos que nos permiten entender con evidencia al mundo; y, por otro lado, como el saber o habilidad de cualquier conocimiento (RAE, s.f.). La ciencia formal como cuerpo y método de conocimientos lleva un ritmo y una cultura que no empata necesariamente con nuestras circunstancias y capacidades como guatemaltecos. Su desarrollo depende del acceso al sistema educativo, y especialmente a la educación superior, donde se aprende el lenguaje, método y cuerpo de conocimientos. En este país prevalece una baja tasa de escolarización preuniversitaria (del 14 %) y un alto rezago educativo (46 % en hombres y 53 % en mujeres) (Mineduc, 2023). El 6 % de los jóvenes de 18 a 29 años estaban matriculados en la universidad para el 2014, aunque la tendencia es al aumento, va a un ritmo muy lento (este dato aumentó un 0.2 % en 14 años) (INE, 2000; INE, 2014).

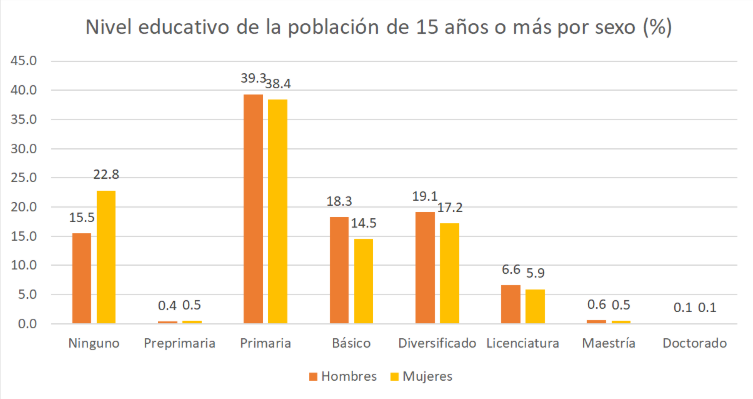

En la figura 1 se presenta el nivel educativo de las personas mayores a 15 años para el 2018, y se observa que la mayoría de las personas dejan de estudiar después de la primaria, y que mientras más alto el nivel educativo, hay menor participación (INE, 2021). Guatemala no logra proveer educación para todos ni todas, ni establece condiciones para disminuir la deserción escolar. Además, hay poca inversión y pocos espacios para hacer ciencia; en el presupuesto general del Estado para el año 2025 se asignó el 0.02% de los programas del estado a la Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, principalmente a través del Senacyt (Minfin, 2025). Estas deficiencias crónicas en la cobertura educativa y acceso a la ciencia son síntomas de problemas sistémicos y estructurales, tales como, y relacionados a la prevalencia de pobreza e inseguridad alimentaria en el país, entre otros problemas históricos, sociales, económicos y políticos sobre los que no alcanza a profundizar en esta nota. Sin embargo, son datos que nos obligan a reconocer que los y las científicas son una élite académica.

Figura 1. Nivel educativo de la población de 15 años o más por sexo (en porcentaje). Fuente: INE, 2018

Frente a dicho panorama, las mujeres tienen dificultades específicas, relacionadas a un fuerte contexto de machismo en el país. Un ejemplo es que la proporción de tiempo dedicado a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados es considerablemente mayor en las mujeres (27.1 %) que en los hombres (8 %) (INE, 2023). Otras limitaciones son más difíciles de cuantificar, como el menor acceso a oportunidades para las mujeres que quieren trabajar en puestos considerados masculinos, como el trabajo de campo, las ciencias básicas y tecnología; o la cultura de acoso y abuso que puede resultar en la pérdida de puestos de trabajo y la poca capacidad de respuesta de parte de las instituciones. Esto puede ayudar a explicar por qué las mujeres representan el 36 % de los investigadores registrados en Senacyt, como una aproximación a la participación de las mujeres en la ciencia (Senacyt, 2023). Las científicas que conozco tenemos historias de resiliencia, persistencia, y compromiso de generar ciencia para aportar a entender y mejorar nuestro entorno socioecológico.

Entonces, el cuerpo de conocimientos específico y “globalizado” al que llamamos ciencia, está disponible para una sección muy pequeña de la población, principalmente hombres (además mestizos y de clase media-alta). La sobre representación de un tipo de personas en la creación de este conocimiento representa sesgos pocas veces reconocidos en la ciencia y que permean a la visión de lo que consideramos un conocimiento válido o formal. Hay además otros tipos de conocimientos que han quedado afuera de lo que se considera ciencia, o que se ven más como folklore o tradicional. Se ha minimizado la perspectiva de las mujeres en el cuerpo de conocimientos científicos.

¿Cuál es el valor de las mujeres en la ciencia? ¿Por qué resistimos las científicas en este contexto, y por qué añadimos valor a la sociedad? ¿Por qué es necesario apoyarnos a nosotras y a otros históricamente excluidos para acercarnos a la ciencia? Estas son preguntas provocadoras con respuestas diversas a las que puedo aportar una aproximación. Mi percepción es que traemos nuevas perspectivas, traemos la historia de labores de cuidados, traemos nuevas formas de pensar, manejar emociones, comunicarnos y de hacer ciencia, traemos resiliencia, empatía y compañerismo entre nosotras. Un entendimiento científico básico en la ecología es que la diversidad provee riqueza, complejidad y resiliencia. La inclusión de mujeres y niñas -y potencialmente de otras personas históricamente excluidas- en la ciencia trae consigo más diversidad, riqueza en el conocimiento y mayor capacidad de comprender la complejidad del mundo. Además, la posibilidad de promover sistemas de conocimientos propios y necesarios para el bien común.

De hecho, cuando estaba estudiando los problemas ambientales de la sociedad, tales como el agua contaminada, los residuos sólidos, la sobreexplotación de la tierra, por mencionar algunos, me parecía muy evidente que quien estuviera a cargo del sistema económico y del desarrollo de la ciencia tenía muchos puntos ciegos que las mujeres en mi familia no tienen. Me refiero a que, si las mujeres han tenido históricamente el rol del cuidado de la casa, ellas son las que entienden lo que esto conlleva: la importancia del agua limpia, de la disposición de desechos, del cuidado de la alimentación, del cuidado de la salud, y muchos otros entendimientos que otros no dimensionan. Las mujeres tienen conocimientos diversos sobre las plantas medicinales, huertos familiares, limpieza, salud, comunicación, entre otros, que no se han valorado tanto en la ciencia.

La falta de inclusión de mujeres en la ciencia y en la toma de decisiones se traduce en no saber cuidar a la tierra y a nosotros mismos. Además, si no comprendes lo que es ser explotado, es poco probable que dejes de hacerlo con la tierra y los demás. Estamos pagando muy caro la falta de inclusión y la visión reduccionista de la ciencia, por ejemplo, con problemas complejos como la contaminación, el cambio climático y la pobreza estructural. Y lo vamos a seguir pagando con vidas humanas si no lo corregimos. Se vuelve necesario promover condiciones de acceso a la educación y a la ciencia para las niñas, así como mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres y otras personas históricamente excluidas en los distintos espacios del quehacer científico. Así que, ¡celebremos a las niñas y mujeres en las ciencias!

Referencias

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2000) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI. Guatemala: Autor.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2014) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI. Guatemala: Autor.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018) XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda. Guatemala: Autor.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021) Compendio estadístico con enfoque de género. Guatemala: Autor.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI. Guatemala: Autor.

Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) (2023) Anuario Estadístico de la educación de Guatemala. Página web y base de datos consultada el 23 de enero de 2025, recuperada de: estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/home.html#

Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) (2025) Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025. Guatemala: Autor.

Real Academia Española (RAE) (s.f.) Ciencia. Diccionario de la lengua española. Página web consultada el 22 de enero de 2025, recuperada de: https://dle.rae.es/ciencia

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) Directorio nacional de investigadores en 2023, actualizado el 13 de noviembre de 2024. Consultado el 23 de enero de 2025. Recuperado de: https://catalogo.senacyt.gob.gt:80/dataset/directorio-nacional-de-investigadore

*Investigadora del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar.

![]()